『美』への挑戦 |

『美』への挑戦 |

第六話 試し練り |

|||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

前回、型枠が完成したのでいよいよ試し練りに入ります。 使用材料 ・ダクタル(太平洋セメントより提供) ・メッシュ状シート(高強度ポリエチレン) ・ボルト(近くのお店で購入、付着のキーマン) ・型枠(第五話参照) 試し練りの目的 ① 今回のカヌーでは、実際に触ったことも、見たこともない最高級のダクタルを使用します。そのため、 私たちがダクタルを練ることができるのかどうかを確認します。 ② 設計通りにプレキャスト部材を作成できるのかを確認します。(設計だと厚さは7mmであるが、実際 がどうなるのか…)。また、きちんと脱型できるのでしょうか。 ③ 今回のカヌーで問題になるのは、プレキャスト部材の接合箇所です。そのため、最適な接合方法を 考えなくてはいけません。試し練りで作成した部材で実際に接合してみます。 ④ 養生時間の検討(時間が限られるため養生時間を取れない。今回の試し練りではなんと…一日。 部材は大丈夫なのでしょうか?) これらの点を試し練りで検討します。 今回の担当は材料班。 担当は材料班リーダー・筋力肉弾魔人の兼子です。 作業は材料班に受け継がれますが、人手が必要な作業なので、特に材料班ではなくても 志願兵大歓迎です。 それではヨロシク!! |

|||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

まずは組み立てた時の接合部を作ります。 プレキャストの船体なので、型枠に流し込んだ後に各部材を接合しなければなりません。 試し練りでは、接合部をどうするかという実験も行うので、コレについても数パターン用意。 接合部は ① ボルトのみ ② ネットのみ ③ ボルト+ネットの組み合わせ。 まぁ実験するまでもなく③になるとは思うんですけどね( ̄▽ ̄) それでは試し練りの様子をご覧ください。 |

|||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||

| ネットを用意するゼネラルマネージャー下田。 | 下田:「ハ~イこんなんなってまーす。」 | ||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||

| ネットを寸法通りにカット。 | 細かい所に几帳面な下田。 | ||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||

| 真っすぐカットする小日山 | カットする小日山 | ||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||

| 7mmのところに線を引いていく米田。 カヌーの船体の厚みは7mmの予定です。 |

アドバイスをする林さん。 真顔だったのに、レンズ向けた途端笑顔に。 |

||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||

| メガホンで指示を出す米田 | 近ぇーよ!! | ||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||

| 接合部①:ボルトのみ。 | 接合部②:ネットのみ。 | ||||||||||||||||||||||||

|

|

|---|---|

| 接合部③:ネット&ボルト。 多分実験するまでも無くこれが採用。 |

型枠の水平をとり終え、 中澤:「あ~終わった・・・・・。」 米田:「終わりましたね・・・・。」 |

|

|

| 地盤研からやってきた佐藤(右) | 作業中に寝る小日山 |

こうして、いよいよ材料となるダクタルを流し込む準備は完了です。 が、 |

|

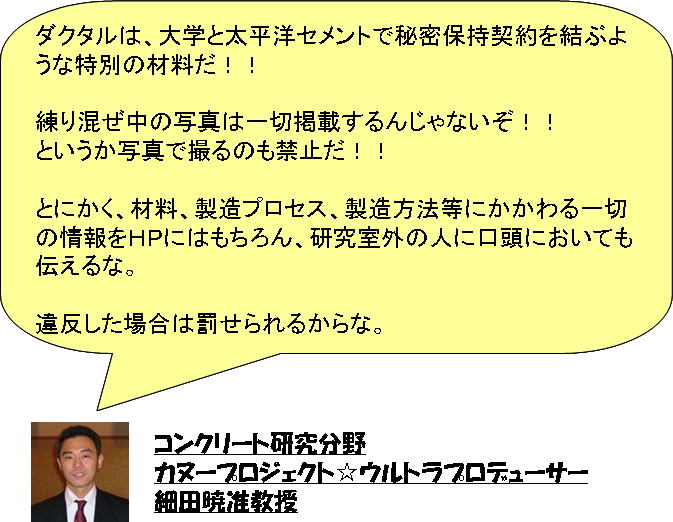

というワケで、練り混ぜ中の様子は最高機密なので、 写真などは一切残っていません。 |

|

|---|---|

|

|

| 練り混ぜ担当はお馴染みモルタルミキサー | 準備からすでにカメラは近寄れません。 |

ここからは完全に取材拒否。 写真はNGです。 なので練り混ぜ中の様子は、周りの人間の表情のみでお伝えします。 それではコンクリ研メンバーの表情をお楽しみください。 |

|

|

|

| 林さん:「混ざってる混ざってる。」 | 古谷:「混ざってますねぇ。」 |

|

|

| 下田:「いやぁ混ざってるな~。」 | 中澤:「そろそろいい感じかな・・・?」 |

こうして、練り混ぜは終了。 練り混ぜたモルタルは型枠に流し込みますが、ここも秘密です。 また流し込んでいる時のみんなの表情でお伝えすることも可能ですが、 飽きたと思うので割愛します。 なので、型枠流し込みの様子は飛び越えて、流し込んだモルタルを湿布養生。 |

|

|

|

||

|---|---|---|---|

| 養生用の布に散水する米田。 | もの凄いオシッコをする小日山。 | ||

養生シートを被せて本日の作業は終了。

|

|||

練り混ぜ中の写真は残っていないのですが、実は練り混ぜ、思いっきり失敗しました。 ミキサーの回転速度が何故か最高速度のまま気づかず動かしたため、水が半分近く飛び散り・・・。 その後は全部成功しましたが、最初に練ったヤツは、何か不安・・・・・( ̄▽ ̄;) |

|||

いいか・・・・・・。 |

|||

作業に没頭し、時計は2時に… 作業が終わって、みんなお腹が空いたので |

|||

|

|

|---|---|

| 作業後の昼食のひと時。 | 本学第二食堂は、夏休みも営業中です。 |

|

|

| おいしそうにご飯を食べる小日山。 | 学食の豪華メニュー。(推定700円) |

本日は、横浜国立大学のオープンキャンパスでした。 コンクリートカヌー班の作業の横で、大勢の高校生が横国シビルの見学をしていきました。 |

|||||||||

|

|

||||||||

| コンクリ研について説明する林さん | 続いて構造研へ移動。 | ||||||||

|

|

||||||||

| 地盤研もオープンキャンパスの準備 | ジオテキスタイルを使った盛土作成 | ||||||||

|

|

||||||||

| 盛り土について説明する地盤研 |

高校生がのってもビクともしません。 |

||||||||

|

|||||||||

オープンキャンパスで見た事意外にも、横浜国立大学シビルエンジニアリングでは、いろいろ興味深い勉強がたくさん出来ます。 ただ机に向かって勉強するだけでなく、大きな構造物を見たり触ったり、実際に調査に立ち会ったりと、様々な場所に行き、いろいろな経験をしながら学びます。 なので、ちょっとでも興味をもっていただいたら、是非横浜国立大学(特に工学部・特にシビル・)を受験してみてください。そして、コンクリ研へ!! マジ楽しいですから。 |

|||||||||

昨日型枠に流し込んだ試し練りのプレキャスト材を脱型します。 |

|

|

|

| 恒温室の作業・夏はギザ涼しす。(20℃) | 作業する吉田(佳)とポケモンこと米田。 |

|

|

| 型枠で固まったプレキャスト材を・・、 | 慎重に脱型していきますが・・・・、 |

|

|

| バキ!! 「あっ( ̄▽ ̄;)!!」 |

真っ二つになっちゃったんですけど・・・。 |

一日寝かせた大切な大切なプレキャスト材・・・・ 見事にぶっ壊れました!! |

|||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|||||||

|

|||||||

| バキバキになったプレキャスト材をパズルのように組み立てる哀れな二人。 |

|||||||

|

|

||||||

| めげずに組み立てる石渡と小松。 | ヤベェ・・、右端が哀れ・・・・。 | ||||||

いいか・・・・・。 |

|||||||

昨日接合したプレキャスト材の様子をとりあえず見てみました。 養生が足りないと昨日みたいにぶっ壊れるので、飽くまで見るだけ・・・・。 とりあえず問題は無さそうでした。 見た限りではね・・・・・・。 |

|||||||

|

|

||||||

| 接合したプレキャスト材の様子を見る石渡。 | カヌーとは関係無い作業をする中澤。 | ||||||

こうして試し練りは半分成功、半分失敗(?)に終わりました。 |

||

|---|---|---|

しかし我々は、ウルトラプロデューサー細田准教授の薦める畑村洋太郎著「失敗学のすすめ」を読んでいるので何も問題はありません。 試し練りも終わったことなので、次はいよいよ本番。 打設の過程に入ります。 作業責任者は、試し練りに引き続きわれ等がキャプテン 兼子です。 試し練りから学んだこと ①やはり打設は難しく、思った厚さにそろえるのは困難です。しかし、コンクリ研はやるときはやります! ②養生期間は1日じゃ無理です。この後の日程は変わったのは言うまでもない… ③脱型は難しい。この点の工夫として型枠に離系剤を塗ります。 ④接合部は案、ボルト&ネットに決定。ただし、ネットを入れるのはダクタルを流しこんだ後に(ネットが部材の下に出てしまう)。 ⑤恒温室は天国である。 これらの反省をいかし、いざ本打設!!!! では次回、第7話をお楽しみに!! |

||

ふう( ̄▽ ̄;)